放射線部

| 基本理念・基本方針 | スタッフ | 業務内容 | 設備機器 |

基本理念

「病める人々が満足する医療の提供」

基本方針

- 検査の目的及びその方法をわかりやすい言葉で説明し、了承された上で検査を行います。

- コミュニケーションを大切にし、安心・安全な検査を行います。

- 被ばく低減に努め、最良な画像情報を提供します。

- 専門職としての自覚と責任を持ち、自己研鑽を重ね、知識と技術の向上に努めます。

スタッフ

- 放射線科医師 6名(常勤6名)

-

放射線診断専門医 2名

放射線治療専門医 2名(腫瘍学会認定医)

放射線診断医 2名 - 診療放射線技師 32名

-

放射線に係る専門資格等保持者 令和7年11月1日

検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 7名 放射線治療専門放射線技師 5名 放射線治療品質管理士 3名 医学物理士 2名 救急撮影認定技師 3名 核医学専門技師 3名 第1種放射線取扱主任者 6名 放射線機器管理士 3名 放射線管理士 3名 シニア診療放射線技師 1名 画像等手術支援認定診療放射線技師 1名 災害支援認定診療放射線技師 2名 X線CT認定技師 4名 磁気共鳴(MR)専門技術者 3名 Ai認定診療放射線技師 3名 臨床実習指導教員 2名 ピンクリボンアドバイザー 1名 医療情報技師 1名

業務内容

1.画像診断

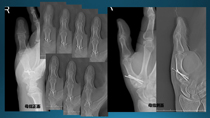

一般撮影検査

《撮影室》 |

胸部や腹部、四肢など身体の様々な部分の撮影を行います。 |

《トモシンセシス》 |

連続した複数のX線撮影画像から任意の断層画像を作り出すことができます。骨や組織の重なりを避けて画像にする事ができ骨折線の詳細観察や人工関節置換術後の観察に有用です。 CTと比較して立位での荷重状態における撮影が可能です。また、金属アーチファクトの影響が少ないのも特徴の一つです。 |

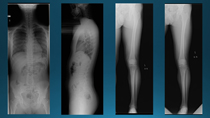

《長尺》 |

17×49インチのロングサイズのFPDを用いて、 全脊椎や下肢全長などを対象とした広範囲の撮影に有用です。 |

《エネルギーサブトラクション》 |

高電圧像と低電圧像を連続で撮影し演算処理をすることで軟部画像と骨画像を分離して観察することができます。 |

乳房撮影検査

|

マンモグラフィーと呼ばれる乳房の撮影は、専用のX線撮影装置を使用します。撮影は専門の認定を持った女性技師が担当し、触診では発見できない5mmくらいの小さなものでも発見可能であり、乳がんの早期発見の手助けとなります。また、この装置を用い、マンモグラフィー検査でしか写らないような微小な石灰化病変を採取して、組織を調べるマンモトーム生検も行っています。 |

歯科用パノラマ・断層撮影検査

|

歯や顎の骨を撮影する検査です。また、CT撮影も可能で歯科領域の3D画像を構築し、様々な角度から評価出来ます。 |

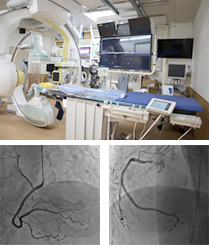

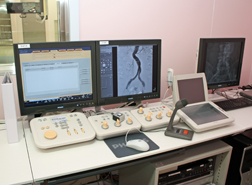

心血管造影検査

|

カテーテルという細い管を血管の中に通し、観察したい血管や臓器の近くで造影剤を注入して血管の走行などを調べる検査です。このカテーテルから薬を注入して治療を行ったり、カテーテルに付いた風船や金属の筒をふくらませて狭くなった血管を広げたりすることもあります。当院では心臓の血管撮影装置が2台あり、いずれも同時に2方向からの撮影が可能なため、少ない造影剤で詳しい検査ができ患者さんの負担を軽減できます。 |

アンギオ(血管造影検査)

|

太い血管からカテーテルと呼ばれる細い管を挿入し、目的(脳や心臓、肝臓や腎臓など)とする病変に直接造影剤を流しながら連続でX線撮影を行います。 |

ハイブリッド手術室検査

|

平成25年8月よりハイブリッド手術室の稼働が始まりました。山形県内では当院が初めての導入になります。「ハイブリッド」という言葉を聞くと自動車やエコを連想しますが、そもそもの意味は「2つ以上の異質なものを組み合わせ、1つの目的を成すもの」を指します。通常、カテーテルを用いて特定の血管を撮影する血管撮影装置と手術室は別々の部屋にありますが、ハイブリッド手術室は、両者の機能を1つにまとめた手術室です。今回導入した血管撮影装置では、3D-CT(3次元の画像)に近い撮影も可能です。また、手術室ですので、感染防止や照明にも配慮した構造にもなっています。 |

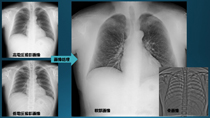

X線CT検査

高体重患者(メタボリック体型)の腹部CT

従来の再構成画像 (ノイズが多く見にくい)

「AI」再構成画像 (X線の線量が低減されているのにも関わらず、ノイズが低減されシャープな画像) |

CTの仕組みは、X線が体を通過したあと検出器に入ります。この作業を、丸い筒の中に入り、体の周りをぐるっと1回転以上続けて撮影します。得られたデータをコンピューターで処理してCT断面像が作成されます。 |

MRI検査

|

MRIとは磁気共鳴画像装置(Magnetic Resonance Imaging)の略で放射線の被ばくがなく、非常に強い磁石と電磁波を利用して各臓器や骨、筋肉、靭帯などをを画像化できる装置です。マグネットと呼ばれる大きなトンネル状の機械に、専用の検査台に寝た状態で入り検査を行います。検査中は非常に大きな音がしますが、ヘッドホンや使い捨ての耳栓などを用意して対応しています。また、必要であれば造影剤を使用することで、より臨床に役立つ画像を提供しています。当院では現在1.5テスラと3.0テスラの2台のMRI装置が稼動しており、様々な部位・疾患に対して必要な情報を提供しています。両装置とも「AI」再構成技術が導入されていますので、ノイズの少ない高い分解能の画像が取集可能です。MRI検査を行う検査室内は常時非常に強力な磁場が発生していますので、ペースメーカーを使用している方、手術後などで金属が体内に埋め込まれている方などの検査は、身体に影響をおよぼすため検査ができない場合がありますのでご了承ください。 |

X線透視検査

|

造影剤を使用し、単純撮影検査では撮影できない部位の検査を行います。食道、胃などの消化器系の検査や、腎臓、膀胱などの泌尿器系の検査、脊髄や関節腔などの整形外科系の検査などがあります。 |

2.核医学検査

|

微量の放射線を放出し目的とする臓器によく集まる薬を体内に注入して専用のカメラで写真を撮る検査です。薬によって臓器に集まる時間が違うため、注射後すぐに検査ができる臓器と時間をおいてからでないとできない臓器があります。核医学検査で一般的な骨シンチを例とすると、はじめに検査薬を注射し2~3時間おいてから約20分間全身を撮影していきます。当院ではガンマカメラにCTを併設したSPECT-CT装置2台で検査を行っています。 詳細については下記をクリックしてください。 |

3.放射線治療

|

放射線治療は、手術・抗がん剤と並ぶがん治療の3本柱の一つです。がんを切らずに治し、臓器の機能を温存することが可能であり高齢者にも優しい治療方法です。 |

|

|

4.ESWL(体外衝撃波結石破砕術)

|

体外衝撃波結石破砕装置は、体外で衝撃波を発生させ、体内の結石のみに衝撃波を当て、破砕するものです。結石に対して衝撃波を繰り返し当てることで結石は砕けて砂状になり、尿と一緒に排泄されます。2019年に更新しました。 |

設備機器

- 1.画像診断

-

デジタル一般撮影装置 4台

デジタル乳房撮影装置 2台

歯科用パノラマ撮影装置 1台

X線透視装置 5台

体外衝撃波結石破砕装置 1台

X線CT装置 2台(256列マルチスライスCT、320列マルチスライスCT)

MRI装置 2台(1.5テスラ、3テスラ)

血管撮影装置 3台(FPDバイプレーン)

ハイブリッド手術室装置 1台

ポータブル撮影装置 7台(うち災害専用1台)

外科用イメージ 4台

骨密度撮影装置 1台 - 2.核医学検査

-

SPECT・CT 2台

PET-CT 1台 - 3.放射線治療

-

ライナック 1台(体外照射)

放射線治療用CTシミュレーター 1台

治療計画装置 3台

(更新日:2024年5月1日)